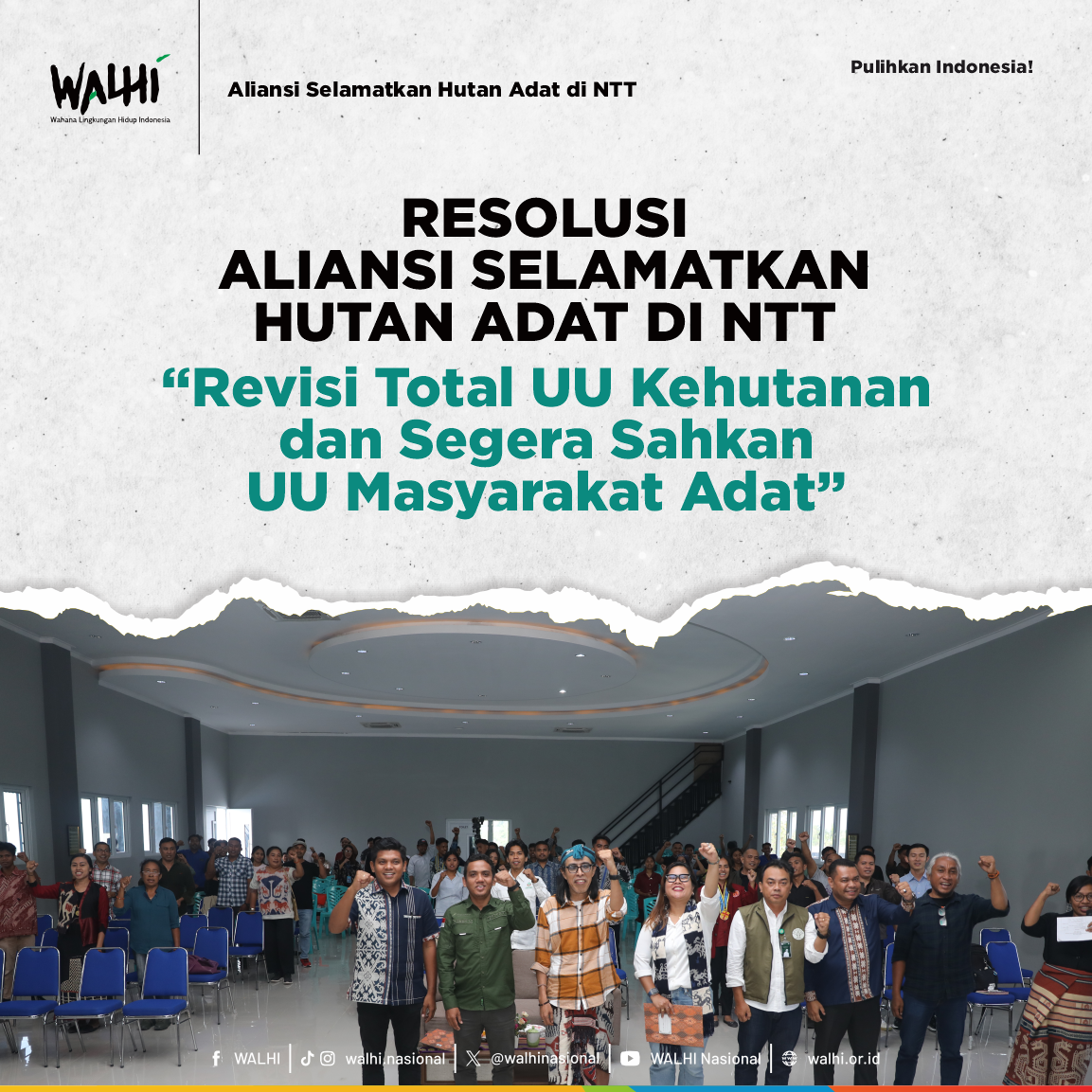

“Revisi Total UU Kehutanan dan Segera Sahkan UU Masyarakat Adat”

Salam Adil dan Lestari!

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kekayaan alam yang signifikan, termasuk hutan adat dan taman nasional yang menjadi sumber kehidupan bagi Masyarakat Adat. Namun, beberapa kasus telah menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat dan taman nasional di NTT masih menghadapi berbagai tantangan.

Kasus hutan adat Besipae di Timor Tengah Selatan, yang mengalami konflik antara masyarakat adat dan pihak perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di hutan adat tersebut. Konflik ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kehutanan yang berlaku saat ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak Masyarakat Adat atas hutan dan sumber daya alam.

Perubahan Status Cagar Alam Mutis ke Taman Nasional Mutis, yang terletak di daratan Timor, membatasi partisipasi masyarakat adat menjadi perhatian serius. Hutan adat di Sumba dan pulau-pulau kecil lainnya di NTT juga menghadapi tekanan besar akibat dari tidak diakuinya keberadaan Masyarakat adat melalui Perda Masyarakat Hukum Adat.

Aktivitas PT Muria Sumba Manis di Kabupaten Sumba Timur menimbulkan berbagai pelanggaran terkait lingkungan hidup berupa perusakan hutan, ladang pertanian dan padang penggembalaan, serta privatisasi air yang merugikan masyarakat. Hutan Bulla seluas 0,58 hektar diokupasi untuk pembangunan embung. Sementara hutan Mata di Desa Wanga rusak akibat pembangunan embung penadah air sementara di tengah Daerah Aliran Sungai. Kerusakan daerah aliran sungai akibat dibendung PT MSM di hulu mengakibatkan kekeringan berkepanjangan dan berimbas pada gagalnya pertanian masyarakat adat. Sementara sabana sebagai padang penggembalaan hewan masyarakat dialihfungsikan jadi lahan perkebunan tebu.

Di Pulau Flores, Kasus Hutan Adat Bowosie di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, NTT, menjadi sorotan karena proyek pariwisata dan pembangunan infrastruktur yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam hak-hak masyarakat adat. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPO-LBF) membangun sarana wisata premium di atas 400 hektar hutan, yang dikenal sebagai "Parapuar". Proyek ini menuai protes dari masyarakat dan pemerhati lingkungan karena dianggap merusak ekosistem hutan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

Semua persoalan ini adalah konsekuensi dari watak kolonialisme Undang-Undang Kehutanan saat ini. Masyarakat Adat menjadi kelompok yang paling rentan dan harus menanggung beban ganda ekologi dari setiap persoalan alih fungsi kawasan hutan. Selain itu, pembangunan atas nama kesejahteraan juga mengancam keberlanjutan ekologi yang mana dapat kita ketahuai bahwa alih fungsi kawasan hutan juga akan berdampak pada kelangsungan hidup ekosistem di dalamnya. Untuk itu, revisi total Undang-Undang Kehutanan untuk perlindungan sosial ekologis menjadi penting untuk didorong.

Oleh karena itu, pada hari ini Kamis, 28 Agustus 2025 bertempat di Aula Kampus Unkriswina, Kabupaten Sumba Timur kami Aliansi Selamatkan Hutan Adat di NTT yang tergabung dari Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Akademisi, Mahasiswa dan lain-lain dengan tegas menuntut:

- Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi total Undang-Undang Kehutanan yang berkeadilan ekologis dan berperspektif Hak Asasi Manusia.

- Menolak segala bentuk revisi Undang-Undang Kehutanan yang melegalkan perambahan hutan dan eksploitasi sumber daya alam dan yang mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat dan kelestarian lingkungan.

- Mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Mendorong Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas hutan dan sumber daya alam, termasuk melalui publikasi aturan pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah di NTT.

- Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mengawal proses revisi Undang-Undang Kehutanan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis dan Hak Asasi Manusia.

Demikian resolusi ini kami buat berdasarkan kesepakatan bersama dan dengan penuh kesadaran.

Waingapu, 28 Agustus 2025