Konflik, Ketimpangan Akut dan Perjuangan Warga Pakel

Potret Perjuangan Warga Pakel Mendapatkan Pengakuan Hak Atas Tanah

Wahyu Eka Setyawan

(Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur)

[email protected]

Pengantar

Desa Pakel terletak di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, secara geografis wilayah desa ini termasuk area tengah (midstream) yang menyambungkan antara hulu (upstream) kawasaan sekitar Gunung Ijen dengan hilir (downstream) sekitar wilayah Kabat, Rogojampi dan Kota Banyuwangi. Mayoritas topografi di wilayah Desa Pakel dikelilingi bukit, kawasan hutan yang dikuasai oleh Perhutani dan kawasan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan swasta.

Secara administratif luas Desa Pakel sekitar 1.309,7 hektar dengan penduduk kurang lebih 2.760 jiwa. Tidak banyak informasi yang dapat dikumpulkan mengenai informasi spesifik mengenai data pekerjaan yang mayoritas digeluti oleh warga Pakel. Tetapi jika kita membaca laporan tahunan BPS Banyuwangi, Kecamatan Licin Dalam Angka, data yang menunjukkan jumlah pekerjaan utama warga Pakel tidak ditampilkan secara spesifik, apalagi dalam sensus tahun 2019 sampai 2022 data tersebut tidak tersedia. Hanya dalam sensus 2018 ke bawah data mengenai pekerjaan warga Pakel tersedia.

Merujuk pada data sensus yang dikemas dalam laporan Kecamatan Licin Dalam Angka, mayoritas penduduk Pakel bekerja sebagai petani. Data terakhir di tahun 2015 menyebutkan jika sekitar 626 warga berprofesi sebagai petani, 51 di bidang industri, 181 di bidang perdagangan dan 19 di bidang angkutan, secara kumulatif warga Pakel yang bekerja sekitar 877 orang.[1] Sementara sisanya tidak tercatat atau tidak terekam oleh sensus.

Temuan jumlah penduduk Pakel ini juga berbanding lurus dengan luas lahan pertanian dan luas panen baik untuk tanaman padi maupun palawija. Merujuk pada data BPS yang disajikan pada tahun 2015-2022 luas panen untuk tanaman padi sekitar 300-500 hektar dengan produktivitas sekitar 2000-3000 ton per-tahunnya. Sementara untuk palawija luas panen sekitar 30 hektar dengan produktivitas sekitar 185-200 ton per-tahunnya. Jika dibandingkan wilayah lainnya luas panen serta produktivitas pertanian di Desa Pakel termasuk terendah. Sementara untuk sektor perkebunan, tercatat dalam data BPS disebutkan yakni perkebunan rakyat, Desa Pakel memiliki luas panen untuk komoditas kopra sekitar 136 hektar, kopi 51 hektar dan cengkeh sekitar 7 hektar.[2][3]

Sementara itu hasil dari observasi dan assessment Walhi Jawa Timur mendapatkan data yang berbeda, kami mendapatkan data bahwa mayoritas penduduk Desa Pakel bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh kebun dan pekerja sektor informal. Data yang tidak pernah diungkap oleh BPS Banyuwangi adalah banyaknya jumlah buruh tani, buruh kebun serta penduduk yang bekerja di luar desa, jika dikalkulasi hampir 1000 warga lebih yang menggeluti profesi tersebut.

Catatan ringkas mengenai latarbelakang kampung ditinjau dari pekerjaan serta luas panen atas komoditas pertanian, serta hasil assessment dan observasi Walhi Jawa Timur saat melakukan pendampingan advokasi, menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang tidak tampak, yakni dengan luas wilayah yang lumayan serta banyaknya penduduk di Desa Pakel, mengapa produktivitas pertanian dan perkebunan rakyat sangat kecil, hal ini juga diperkuat dengan rendahnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian atau pangan, di mana jumlahnya tidak sampai separuh penduduk desa jika merujuk BPS. Sementara dari catatan kami menunjukkan bahwa hampir separuh lebih penduduk Desa Pakel bekerja sebagai buruh tani, buruh kebun dan sektor lain di luar pertanian dan perkebunan rakyat.

Sehingga dalam ringkasan ini dapat ditarik sebuah pertanyaan kunci; Apa yang melatarbelakangi minimnya luas lahan pertanian dan rendahnya serapan pekerjaan di sektor pertanian atau pangan? Lalu siapa yang menguasai apa di Desa Pakel? Siapa yang mengerjakan apa di Desa Pakel? Dan Siapa yang mendapatkan apa di Desa Pakel?

Sejarah Panjang Ketimpangan di Desa Pakel

Membahas ketimpangan agraria Desa Pakel, maka harus melihat dari sejarah panjang munculnya “commodity frontier” di Kabupaten Banyuwangi yang sudah menubuh dengan konflik yang ada sekarang. Terutama saat ekspansi kapital berbarengan dengan upaya penguasaan satu wilayah berjubah perang, terutama pasca perang Puputan Bayu, saat kolonial Belanda merangsek mencoba menjamah ujung timur Pulau Jawa tersebut. Runtuhnya Blambangan membuka gerbang eksploitasi terutama mulai terbukanya kawasan hutan menjadi perkebunan skala luas, sebagaimana dituliskan Sri Margana dalam “Ujung Timur Pulau Jawa.”[4] Proses tersebut telah menyebabkan peminggiran atau eksklusi melalui serangkaian perampasan.

Merujuk pada Jason. W. Moore (2015), commodity frontiers mengacu pada perluasan pasar kapitalis dan penggabungan wilayah dan sumber daya baru ke dalam jaringan produksi global. Proses ini terjadi juga di Banyuwangi melalui penguasaan kolonial yang telah menyebabkan peminggiran dan merubah kondisi sosial, ekonomi dan kultural. Proses tersebut dapat dibaca sebagai transformasi agraria yang mengacu pada proses dimana daerah pedesaan dan populasi diintegrasikan ke dalam ekonomi kapitalis, seringkali melibatkan perubahan kepemilikan lahan, hubungan kerja, dan praktik pertanian. Lebih lanjut Moore berpendapat bahwa commodity frontiers telah menjadi pusat perkembangan kapitalisme, karena mereka menyediakan sumber bahan baku baru, tenaga kerja murah, dan investasi yang menguntungkan.[5]

Mulai berkembangnya perkebunan kolonial di wilayah sekitar lereng Ijen untuk komoditas rempah seperti cengkeh dan juga komoditas lain seperti kopi, membawa pola pengaturan baru terutama dalam pengelolaan ruang, di mana masyarakat awal yang mendiami wilayah tersebut harus mengikuti pola yang diterapkan. Sekaligus awal perkebunan juga menandai serangkaian kedatangan penduduk yang kebanyakan berasal dari wilayah miskin seperti Madura.[6][7] Penduduk tersebut menjadi buruh perkebunan kolonial, bermukim dan beranak pinak hingga sekarang menjadi desa. Tetapi pola yang dilakukan adalah menciptakan mereka menjadi buruh inferior yang terus menerus dieksploitasi. Pola ini dilanggengkan untuk tetap merawat “power” agar tetap bisa mengekploitasi, sehingga menubuh menjadi sebuah kultur.

Melanjutkan hal tersebut, proses peminggiran itu sejalan dengan pemikian Tania Li (2014), bahwa perluasan pertanian industri dan industri ekstraktif telah menyebabkan perampasan tanah dan sumber daya adat, serta marginalisasi masyarakat adat dalam tatanan ekonomi baru. Lalu, dalam konteks tersebut menceritakan bagaimana ekspansi kapitalis dan produksi minyak sawit telah mengubah kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, seperti pengembangan produksi minyak sawit telah menghasilkan ketimpangan agraria yang signifikan, karena elit kaya dan perusahaan mampu mengontrol akses ke tanah dan sumber daya, sementara petani skala kecil dan masyarakat adat terpinggirkan dan dirampas.[8]

Melihat penjelasan Tania Li, dapat ditarik sebuah garis besar bagaimana proses ketimpangan, melihat dari sejarah sampai saat ini, bagaimana proses peminggiran berawal darimana ekspansi kapital itu muncul. Sementara untuk di Pakel, hal tersebut berasal dari bagaimana kuasa perkebunan turun-temurun menjadi akar penting dalam perampasan hak bagi warga Pakel. Seperti keberadaan perkebunan Pakoeda[9], sampai perkebunan Sri Wedari (sejarah perkebunan versi Bumisari), sejak kolonial menguasai lahan. Meskipun ada catatan bahwa warga Desa Soemberedjaa ‘Alas Pakel’ mengajukan pembukaan lahan hutan pada Bupati Banyuwangi kala itu, lalu mendapatkan izin membuka kawasan atau yang dikenal sebagai akta 29. Tetapi, belum sempat ada pengakuan, terutama sejak lahirnya UUPA 60, tragedi berdarah 65 meletus, sehingga menyebabkan warga tak kunjungan diakui secara sah penguasannya, di mana hal tersebut menyebabkan warga, terutama Pakel secara turun temurun adalah tunakisma serta terpaksa menjadi buruh.

Mengenai hal tersebut, semakin menegaskan bahwa apa yang terjadi di Pakel mungkin juga terjadi pada wilayah lainnya, seperti dalam catatan Mochamad Tauchid (2009:276-278) di mana ada warga Rawa Lakbok, Ciamis yang mendapatkan hak membuka lahan dalam hal ini sebuah surat cap singa tahun 1927, yang dalam prosesnya tak kunjung mendapatkan pengakuan, dari tanah yang dibuka kemudian menjadi tanah yang berpajak landrente, sampai pada satu waktu tiba-tiba muncul onderneming, sehingga membuat warga tersisih. Baik surat cap singa 1927 ataupun akta 29 adalah bentuk pemberian hak membuka lahan, tetapi kala sudah dibuka bukan warga yang mengelola tetapi perkebunan swasta. Sehingga menggenapi bagaimana proses eksploitasi serta peminggiran hadir dan bagaimana sampai sekarang bertahan.

Gambar 1 peta topographisce Inrichting, Batavia 1915 dalam Skripsi Hikayat Tanah Pakel (2022)

Ketimpangan Agraria di Pakel

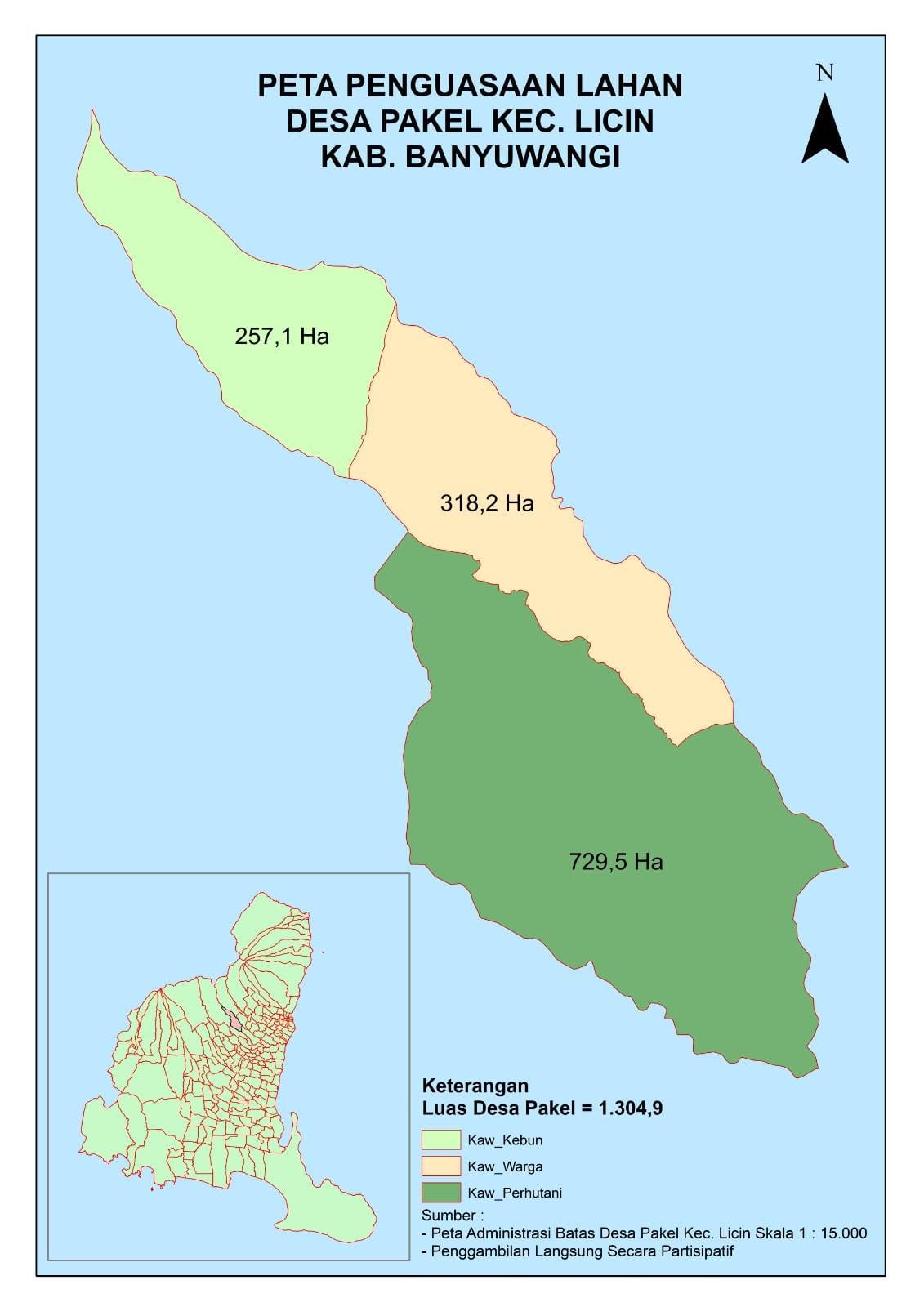

Sejarah panjang ketimpangan telah mengkonfigurasi eksisting Pakel sekarang ini, di mana dari total luas lahan desa Pakel adalah 1.309,7 hektar, sementara itu warga desa hanya berhak mengelola lahan kurang lebih seluas 321,6 hektar, setelah ada proses telaah penguasaan lahan di Pakel melalui overlay peta kawasan. Penguasaan lahan tersebut jika dirinci, terdapat HGU PT Bumi Sari seluas 271,6 hektar, serta ada 716,5 hektar yang dikuasi oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Tentu dengan penduduk 2.760 jiwa dengan lahan hampir mayoritas dikuasai pihak lain, lalu apa yang dapat diusahakan secara mandiri oleh warga Pakel? Sehingga telaah ini mengunci pada catatan saya pada pendahuluan, mengapa jumlah pekerja utama di Pakel jumlahnya tidak ada separuh total penduduk keseluruhan, serta mengapa jumlah lahan pertanian pangan serta produktivitasnya yang sangat rendah dibandingkan desa lain di Kecamatan Licin.

Gambar 2 Peta Alokasi Ruang Desa Pakel (WALHI Jatim, 2022)

Ketimpangan agraria inilah yang menjadi salah satu faktor atau boleh dikatakan akar dari munculnya konflik agraria di Pakel. Sebab jika merujuk pada pemikiran Gunawan Wiradi (2009:44)[10] bahwa akar konflik agraria adalah; Ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan” tanah; Ketimpangan dalam hal “peruntukan” tanah; dan Incompatibility dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria. Atau dalam hal ini dapat dibaca sebagai ketimpangan penguasaan lahan, ketidaksesuaian penguasaan dengan realitas dan ketidaksesuaian kebijakan yang dibayangkan di level nasional dengan kondisi di perdesaan.

Ketimpangan sendiri merujuk pada Shohibudin (2019)[11] dalam jurnalnya menyebutkan bahwa salah satu yang mencolok dalam sebuah konflik agraria adalah ketimpangan distribusi dan alokasi, di mana munculnya kesenjangan penguasaan lahan serta peruntukannya, sehingga turut mendorong kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya suatu wilayah yang banyak penduduknya tidak bertanah, tetapi di satu sisi ada pemberian HGU pada perkebunan, serta secara tata ruang memasukkan kawasan perkebunan sebagai alokasi ruang. Tentu, hal ini menyebabkan kesenjangan serta diskriminasi yang mendorong warga di suatu wilayah tersebut terjerembab dalam kemiskinan, serta konflik agraria yang bertahan selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Penjelasan tersebut sejalan dengan keberadaan konflik agraria di Pakel, yang mana konflik tersebut berakar dari ketimpangan penguasaan lahan serta alokasi penguasaan lahan yang tidak sesuai, seperti pemberian HGU yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi, sehingga penerbitan HGU telah merampas hak warga Pakel yang kebanyakan tunakisma akibat dari sejarah panjang perampasan tanah. Penerbitan HGU atas nama PT Bumisari oleh BPN Jawa Timur dan Banyuwangi telah merampas hak warga negara, terutama hak untuk menguasai dan mengelola kawasan desanya secara mandiri, dan tidak sejalan dengan amanah dalam UUD NRI Pasal 28 secara keseluruhan dan pasal 33 ayat 3. Karena ada penerbitan HGU di tengah kondisi kemisikinan akut di suatu wilayah yang disebabkan oleh banyak warga tidak bertanah. Sehingga penerbitan HGU telah melanggar hak warga negara, serta memperpanjang konflik agraria.

Perjuangan Warga Pakel Memilih Reclaiming

Perjuangan warga Pakel untuk mendapatkan kembali haknya bukan dibangun sehari atau dua hari, tetapi sudah dilakukan sejak lama. Merujuk pada kronologi yang penulis susun mengambil dari arsip serta catatan kronologi Walhi Jawa Timur. Bahwa perjuangan warga Pakel dimulai pada tahun 1925, di mana sekitar 2956 orang warga yang diwakili oleh tujuh orang, salah satunya yang tekun berjuang bernama Doelgani, mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang terletak di Pakel, Licin, Banyuwangi, kepada pemerintah kolonial Belanda. Berselang empat tahun, pada tanggal 11 Januari 1929, permohonan tujuh orang tersebut dikabulkan. Tujuh orang tersebut diberikan hak membuka lahan kawasan hutan seluas 4000 bahu (3000 hektar) oleh Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo.

Dalam perjalanannya, meski memiliki “Akta 1929” sebagai izin untuk kegiatan pembukaan hutan dan bercocok tanam yang dilakukan oleh Doelgani dkk, saat itu kerap menghadapi berbagai intimidasi dan tindakan kekerasan dari pihak pemerintah kolonial Belanda, yang berlanjut hingga era Jepang. Meski begitu, Doelgani dkk, terus mempertahankan lahan dan bercocok tanam di lahan “Akta 1929” tersebut.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Doelgani dkk, mencoba memperjuangkan hak mereka atas pembukaan hutan seperti yang tertuang dalam “Akta 1929” pada pemerintah Republik Indonesia, melalui Bupati Banyuwangi. Hingga diterbitkannya Undang-undang Pokok Agraria 1960, upaya landreform belum mencapai wilayah Banyuwangi, namun petani tetap menunggu dan melakukan aktivitas pertanian. Pada bulan September 1965 meletus peristiwa naas tragedi berdarah, dan masyarakat Sumberejo Pakel terkena imbasnya. Mereka dituduh PKI, beberapa orang seperti Doelgani tiba-tiba menghilang. Beberapa orang tidak bisa bersuara, karena ada ancaman bahwa setiap orang yang memperjuangkan haknya adalah PKI.

Pada tahun 1970-an, kawasan “Akta 1929” di desa Pakel yang secara historis diusahakan petani, telah diklaim menjadi milik perkebunan PT Bumi Sari. Lebih jauh jika melihat SK Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 13 Desember 1985, nomor SK.35/HGU/DA/85, PT Bumi Sari disebutkan hanya mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas 11.898.100 meter persegi atau 1189, 81 hektar, yang terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni: Sertifikat HGU Nomor 1 Kluncing, seluas 1.902.600 meter persegi dan Sertifikat HGU Nomor 8 Songgon, seluas 9.995.500 meter persegi. Secara jelas, dua SK tersebut memperjelas bahwa Desa Pakel, bukanlah termasuk dalam kawasan HGU PT Bumi Sari. Di tengah iklim politik rezim otoritarian Orde Baru yang represif, warga Pakel hanya memilih diam dan tidak melakukan perlawanan secara gamblang. Sementara PT Bumi Sari terus mengklaim HGU hingga Desa Pakel.

Pada tahun 1999, pasca lengsernya Soeharto, warga Pakel menduduki lahan di kawasan “Akta 1929”. Akibatnya, pada tanggal 17 Agustus 1999, warga ditangkap, dipenjara, dan mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik dari aparat keamanan. Tak patah arang, pada tahun 2001 warga Pakel kembali menduduki kawasan “Akta 1929”. Dampaknya, seluruh pondok dan tanaman di atas lahan tersebut dibumihanguskan oleh aparat keamanan negara. Peristiwa ini menyebabkan sebagian besar pemuda Pakel putus sekolah. Beberapa kaum laki-laki dewasa juga terpaksa meninggalkan Desa Pakel untuk menghindari penangkapan dan kejaran aparat keamanan.

Terakhir, pada 24 September 2020, warga yang sebelumnya telah membangun organisasi bernama Rukun Tani Sumberejo Pakel, melakukan aksi pendudukan lahan yang diklaim oleh PT Bumi Sari. Aksi ini merupakan penegasan bahwa mereka berhak atas lahan tersebut. Hampir sepuluh tahun mereka berjuang dengan memohon “kebaikan” pemerintah, namun tidak membuahkan hasil. Mereka diabaikan, tidak dianggap sebagai warga negara yang benar-benar punya hak kelola atas lahan dan hak untuk hidup. Hingga mereka sadar bahwa reclaiming merupakan jalan satu-satunya untuk mendapatkan kembali hak yang terampas, sambil memperjuangkan pengakuan.

Pilihan reclaiming merupakan pilihan sadar bahwa selama ini jalur yang dipilih warga Pakel tidak kunjung mendapatkan tanggapan dan respons. Kebijakan agraria hari ini masih belum bisa menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terus berlanjut hingga sekarang, tidak hanya di Pakel tetapi juga di wilayah lainnya termasuk Kampung Bongkoran, Wongsorejo, Banyuwangi. Komitmen penyelesaian konflik agaria benar-benar dipertanyakan, karena selama ini masih belum menghasilkan hasil yang signifikan.

Padahal apa yang dipilih oleh warga Pakel adalah usaha atau upaya untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Sebab jalan reclaiming adalah bentuk dari landreform by leverage yang menurut Wiradi (dalam Sutaryono, Nugroho & Afifi, 2014)[12] sebagai sebuah usaha dan upaya untuk mendorong perubahan struktur penguasaan lahan tertentu yang diprakarsai langsung oleh petani secara terorganisir. Warga yang mengajukan agar tanah yang mereka kuasai diakui oleh negara, sebagai bagian dari bahwa negara akan memprioritaskannya untuk menjadi prioritas landreform serta segera diselesaikan konflik yang terjadi.

Idealnya persoalan konflik agraria di Pakel dapat diselesaikan dengan memberikan hak penuh pada warga Pakel. Merujuk pada Shohibuddin (2018)[13] dalam Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris pada sub bab “Prinsip Kesejahteraan” halaman 179, secara garis besar mengungkapkan jika UUPA 60 mengupayakan kemakmuran rakyat melalui usaha yang berkaitan dengan agraria. Karena itu, maka dalam UUPA 60, negara harus menjamin pemberian akses dan aset pada petani gurem dan buruh tani, sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, agar mencapai kesejahteraan bersama.

Sayangnya yang terjadi malah sebaliknya, warga Pakel tidak pernah diakui haknya dengan diusir dari lahan yang seharusnya menjadi hak. Sampai saat ini warga Pakel malahan banyak memperoleh teror, intimidasi, represi dan terakhir kriminalisasi pada dua petani yang dituduh memasuki, menguasai dan merusak perkebunan yang sudah mendapatkan izin kelola kawasan. Bayang-bayang kekerasan dan jeruji besi kini mulai menghantui perjuangan warga Pakel.

Warga Pakel Berjuang untuk Mendapatkan Haknya Kembali

Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa warga Pakel ini mengalami defisit lahan atau dikatakan sebagai ketimpangan penguasaan lahan. Hal tersebut merujuk pada perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian yang tersedia dan dibandingakan dengan luas total desa. Dari total populasi yang beprofesi sebagai petani hampir separuhnya, jika diambil angka tengah sekitar 1000 orang, maka dapat ditarik sebuah asumsi hitung jika setiap orang per lahan pertanian hanya menguasai 0,3 hektar. Tentu lahan tersebut sangat jauh dari kriteria ideal, sebab seperempat hektar pun tak sampai.

Itu anggaplahlah untuk 1000 orang, lantas bagaimana seribu yang lainnya? Tentu ada yang merantau, menjadi migran di luar negeri, ada pula yang menjadi buruh tani dan perkebunan. Artinya mayoritas warga Pakel adalah petani gurem dan buruh tani/kebun. Kondisi tersebut telah menelanjangangi PT Bumisari yang menguasai hampir seribu hektar sampai mencaplok wilayah desa Pakel. Sehingga tindakan dari PT Bumisari adalah praktik monopoli yang menyebabkan golongan ekonomi lemah tersingkirkan dan mengalami kerentanan.

Secara aturan sesuai dengan UUPA 60, PT Bumisari seharusnya dievalusi HGU-nya dan segera mendorong proses enclave untuk mengembalikan kepada negara, sekaligus mempercepat proses pengembalian ke warga melalui Desa Pakel. Landasan tersebut didapatkan dari penjelasan pasal 11 ayat (1) dan (2) UUPA 60, yang secara garis besar mengungkapkan bahwa terkait penguasaan suatu lahan tidak diperbolehkan penguasaan yang melampaui batas, apalagi sampai menyebabkan ketimpangan. Di dalam pasal tersebut sangat menegaskan bahwa penguasaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, terutama dalam upaya menjamin mereka yang merupakan golongan ekonomi lemah.

Pemerintah seharusnya patuh dan taat pada konsensus bersama, apalagi merujuk pada aturan dasar dalam hal hukum agraria. Sudah sepatutnya warga Pakel tanpa harus bertele-tele mendapatkan kembali hak atas kelola lahan, melalui program Tanah Objek Reforma Agraria. Seperti pandangan Prof. Maria SW Sumardjono (2018:63) bahwa dalam konflik agraria terutama merujuk pada ketimpangan penguasaan lahan, maka negara harus hadir, terutama dalam hal harus terlibat dalam penataan untuk menyelesaikan persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah yang timpang, sebaba esensi reforma agraria adalah perombakan aset dan akses, sehingga menciptakan rasa adil.[14] Kehadiran negara dalam membuat dan menjalankan aturan merupakan sebuah keharusan, apalagi merujuk pada sebuah kalimat “mengapa negara ini hadir,” hal ini sudah terjawab pada pasal 28 UUD NRI yang di dalamnya merangkum secara keseluruhan apa itu yang dinamakan hak asasi manusia, khususnya untuk mendapatkan hak hidup yang baik dan layak serta terjamin hingga masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas merujuk catatan Gunawan Wiradi (2009: 114) bahwa reform dalam reforma agraria bukan sekedar redistribusi atau penataan akses dan aset, tetapi harus dirubah juga watak yang menelurkan kebijakan dan regulasi agraria. Artinya reforma agraria adalah perubahan keseluruhan baik secara politis maupun praktiknya. Dari pembuat kebijakan sampai pelaksananya dalam hal ini secara politis memiliki kemauan dan kemampuan, agar benar-benar menerapkan prinsip adil, yakni pemenuhan aset, akses, produksi hingga distribusi yang berkeadilan, mengedepankan mereka yang tak bertanah seperti yang dialami warga Pakel.

Maka dari itu, sudah seharusnya reforma agraria berpihak pada warga Pakel yang termarjinalkan, karena ada usaha monopoli lahan yang menyebakan semakin tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Karena reforma agraria memberikan dan menjamin hak secara utuh pada warga Pakel, terutama dalam mengelola lahan mereka, memberikan jaminan kelola, akses produksi dan pasar serta menjamin keberlanjutannya.

Pakel adalah contoh, di mana banyak hak warga yang terampas, mulai intimidasi, kekerasan sampai kriminalisasi. Jika kemudian kasus Pakel dan konflik-konflik lainnya tetap berlarut-larut hingga mengakibatkan korban nyawa atau menyebabkan konflik sosial akut. Inilah sebuah potret di mana negara yang seharusnya hadir dalam arti benar-benar menunjukkan untuk menciptakan keadilan, melalui keberpihakan, terutama sesuai dengan nilai falsafah sila ke 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Tetapi yang terjadi sebaliknya, semua itu jauh dari harapan, karena hari ini Pakel adalah contoh bagaimana “keadilan sosial bagi tuan tanah di seluruh Indonesia” ditegakkan dan dilanggengkan.

Referensi

Aprianto, T. C. (2016). Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember. Yogyakarta: STPN Press.

BPS. 2017. Kecamtan Licin Dalam Angka. BPS Kabupaten Banyuwangi

BPS. 2019. Kecamtan Licin Dalam Angka. BPS Kabupaten Banyuwangi

BPS. 2022. Kecamtan Licin Dalam Angka. BPS Kabupaten Banyuwangi

Ghazali, Imam. (2022). Hikayat Tanah Pakel: Dari Blambangan, Perkebunan, Hingga Konflik Agraria di Desa Sumberejo Pakel, 1925-1943. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Li, T. M. (2020). Kisah Dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat. Tangerang: Marjin Kiri

Margana, S. (2012). Ujung timur Jawa, 1763-1913: perebutan hegemoni Blambangan. Pustaka Ifada.

Moore, J. (2015). Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. Verso Books.

Nawiyanto, N. (2012). BERAKHIRNYA FRONTIR PERTANIAN: KAJIAN HISTORIS WILAYAH BESUKI, 1870-1970. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 14(1), 77-98.

Shohibuddin, M. (2019). Memahami dan Menanggulangi persoalan ketimpangan agraria (1). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 5(1), 1-12.

Shohibuddin, M. (2018). Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris. Sajogyo Institute and STPN Press.

Sutaryono, Nugroho, Tarli & Afifi, Irfan. (2014). Ilmu Agraria Lintas Disiplin Tinjauan Filsafat Ilmu. Yogyakarta: STPN Press.

Sumardjono, M. S. (2018). Regulasi pertanahan dan semangat keadilan agraria. Yogyakarta: STPN Press

Wiradi, G. (2009). Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir (rev). Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute.

----- ----- -----

[1] BPS. 2017. Kecamtan Licin Dalam Angka. BPS Kabupaten Banyuwangi

[2] BPS. 2019. Kecamtan Licin Dalam Angka. BPS Kabupaten Banyuwangi

[3] BPS. 2022. Kecamtan Licin Dalam Angka. BPS Kabupaten Banyuwangi

[4] Margana, S. (2012). Ujung timur Jawa, 1763-1913: perebutan hegemoni Blambangan. Pustaka Ifada.

[5] Moore, J. (2015). Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. Verso Books.

[6] Nawiyanto, N. (2012). BERAKHIRNYA FRONTIR PERTANIAN: KAJIAN HISTORIS WILAYAH BESUKI, 1870-1970. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 14(1), 77-98.

[7] Aprianto, T. C. (2016). Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember.

[8] Li, T. M. (2020). Kisah Dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat. Tangerang: Marjin Kiri

[9] Ghazali, Imam. (2022). Hikayat Tanah Pakel: Dari Blambangan, Perkebunan, Hingga Konflik Agraria di Desa Sumberejo Pakel, 1925-1943. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

[10] Wiradi, G. (2009). Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir (rev). Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute.

[11] Shohibuddin, M. (2019). Memahami dan Menanggulangi persoalan ketimpangan agraria (1). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 5(1), 1-12.

[12] Sutaryono, Nugroho, Tarli & Afifi, Irfan. (2014). Ilmu Agraria Lintas Disiplin Tinjauan Filsafat Ilmu. Yogyakarta: STPN Press.

[13] Shohibuddin, M. (2018). Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris. Sajogyo Institute and STPN Press.

[14] Sumardjono, M. S. (2018). Regulasi pertanahan dan semangat keadilan agraria. STPN Press.